原価率の計算方法とは?数字に強くなるための基本と応用を紹介

商品の価格をどう決めるか、利益がどれくらい残るのかを判断するには「原価率」という数値を知っておくことが大切です。コストと売上の関係を正しく理解することで、売り方や価格の見直しにもつながります。この記事では、原価率の基本から実践的な計算例までやさしく解説します。

原価率の基本を知ることから始めよう

売上の中にどれだけの原価が含まれているかを表すのが「原価率」です。仕入れ値や材料費を把握するだけでなく、どこで利益が生まれるのかを考えるためにも、原価率はとても大事な指標になります。

原価率の定義と計算の考え方

原価率は「原価 ÷ 売上 × 100」で算出されます。たとえば、原価が400円で売価が1000円の商品があるとすれば、「400 ÷ 1000 × 100」で40%という数字になります。

これは、売上全体のうち40%が原価だという意味です。残りの60%から、人件費や家賃などの経費を引いたぶんが利益になります。

原価率を理解する意味とは

原価率をきちんと理解すると、価格のつけ方に根拠が生まれます。たとえば、ある商品の売上が良くても、原価率が高すぎれば実際の利益は少なくなってしまいます。

逆に、原価率が低ければ、少ない販売数でも収益が出やすくなります。原価率を意識することで、利益をしっかり残せる売り方ができます。

業種によって異なる原価率の目安

業種ごとに、だいたいの原価率の目安が決まっていることもあります。たとえば飲食店であれば、30〜35%が一般的とされており、材料費をそこに収めることが目標です。

小売業では、60%前後になることも多く、仕入れ価格の調整が重要になります。製造業では人件費や加工費なども含まれるため、より複雑な計算が求められます。

価格設定のベースになる

たとえば原価が500円のときに原価率を25%に設定する場合、販売価格は「500 ÷ 0.25」で2000円になります。目標の利益率に合わせて売価を決める方法もあれば、逆に「この価格で売りたい」と決めてから原価をコントロールするという逆算の考え方もあります。

どちらにしても、原価率を把握することで価格設定に理由が持てるようになるでしょう。

原価と経費の違いに注意

原価率を考えるときは、原価と経費を混同しないようにしましょう。原価とは、商品の製造や仕入れに直接かかった費用です。

一方で経費は、光熱費や人件費など、販売活動全体に関係する間接的な支出です。そのため、原価率の計算に経費は含まれません。判断を誤らないためにも、この違いは明確にしておく必要があります。

利益との関係性を理解する

売上が高くても原価率が高ければ利益は減りますし、原価率が低ければ売上が多少低くても利益は出やすくなります。

たとえば原価率が20%の商品は、同じ金額の売上でも原価率60%の商品よりもずっと利益が残ります。商材ごとに原価率を比べて、どこに力を入れるかを見極めることも可能です。

計算方法と実務での使い方を具体的に知ろう

原価率の計算は単純なようでいて、実際の現場では少し複雑になることもあります。とくに複数の商品や値引き、ロスの影響などが出てくると、より柔軟な判断が求められます。

単体商品の原価率を出す方法

基本的な計算方法は、「原価 ÷ 売上 × 100」です。たとえば、300円で仕入れた商品を1000円で販売すれば、原価率は30%になります。

これはもっとも単純なケースであり、商品ごとの収益性を測る第一歩になります。ここで大切なのは、実際にかかった原価を正確に把握しておくことです。

商品が複数あるときの考え方

取り扱う商品が多い場合、それぞれの原価率だけでなく、全体としての平均原価率も見ておく必要があります。売上と原価を全体で集計し、同じ計算式で全体の原価率を出すことで、店舗や部門全体の利益構造を把握できます。これは経営者や管理職にとって重要な視点です。

割引や在庫ロスの影響も考慮する

セールや在庫処分を行った場合、売価が下がることで原価率が一気に上がることがあります。たとえば1000円で売るはずだった商品を700円で販売した場合、原価が同じでも原価率は高くなります。

また、廃棄や返品が発生した場合は売上に反映されないまま原価だけが残ることになり、結果として利益を圧迫します。こうした数字をあらかじめ想定しておくことが大切です。

売り切り商品の原価率管理

季節限定の商品や入れ替え商品のように、販売期間が限られる商品では、在庫リスクが常にあります。仕入れすぎると売れ残りが出て、原価だけが無駄になります。

こうした商品の原価率はやや高めでも、短期間で売り切れるなら結果的に利益につながることもあります。重要なのは、原価率を単体で見るのではなく、全体の販売戦略と一緒に考えることです。

業種ごとに異なる実情を理解する

飲食、小売、製造、サービスなど業種によって、原価率の基準や目安は大きく異なります。

たとえば飲食店であれば原価率30%が目標でも、製造業では50%を超えることも珍しくありません。業界の相場を知っておくと、自社の数字を客観的に見るうえで役立ちます。

原価率を改善する戦略

原価率を理解して計算できるようになったら、次はその数字をもとに実際の経営改善に活かしていくことが大切です。ここでは、原価率を下げて利益率を高めるための具体的な戦略について紹介します。

仕入れ価格の見直しから始める

原価率を下げるためにもっとも基本的な方法は、仕入れコストを抑えることです。同じ商品でも、仕入れ先を変えることで価格が変わることは少なくありません。既存の取引先に価格交渉をするだけでなく、複数の業者を比較して条件の良い取引先を選ぶことで、仕入れ価格に差が出る場合があります。

また、まとめ買いや定期発注などの条件を整えることで、単価を下げられることもあります。定期的に価格の見直しを行い、市場相場と比較する習慣を持つことが重要です。

売価を上げる工夫も有効

原価率は「原価 ÷ 売上」で決まるため、原価が同じでも売価を上げれば原価率は下がります。もちろん単純に値上げするのは難しい場面もありますが、商品の価値をしっかり伝えることで、価格の納得感を高めることは可能です。

たとえば、製造過程のこだわりを紹介したり、素材の品質をアピールすることで、同じ商品でも価格以上の魅力を感じてもらう工夫ができます。また、セット販売や付加価値の高いサービスを組み合わせることも、実質的な単価アップにつながります。

売れ筋商品の強化で利益を伸ばす

すでに原価率が低く、利益率が高い商品がある場合は、それらの販売を強化するのもひとつの方法です。たとえば、販売促進キャンペーンや目立つ場所への陳列などを通じて売れ筋商品の回転率を上げることで、全体の利益を底上げすることができます。

また、セット商品を組み合わせることで、原価率のバランスを調整することも可能です。利益が出やすい商品を主力に据え、収益性の高いラインナップを構築することで、自然と原価率の改善にもつながります。

廃棄やロスを減らす取り組み

原価率を高くする原因のひとつに、在庫の廃棄やロスがあります。とくに飲食業やアパレル業では、商品が売れ残るとその原価は回収できずに損失になります。仕入れ量を過剰にしない、適正在庫を保つ、賞味期限やトレンドの変化に応じて販売計画を調整するなどの工夫が必要です。

また、売れ残りやすい商品は、割引キャンペーンや早期販売で動きを早めることも考えられます。無駄な原価を減らすという視点が、結果的に原価率の改善につながります。

スタッフへの意識づけも効果的

現場のスタッフが原価率の概念を理解していないと、無意識のうちにコストを増やしてしまう場面も出てきます。たとえば、飲食店では材料を無駄に使ってしまったり、必要以上の盛り付けをしてしまうことがあるかもしれません。

そうした日々の積み重ねが、原価率を引き上げる要因になります。定期的にスタッフへ原価や利益に関する共有を行い、現場全体でコスト意識を持つことが、改善活動の基盤になります。

数字の見える化で継続的に改善する

原価率を下げる取り組みは、一時的な対応で終わらせてはいけません。継続的に数字を見直し、変化に気づける体制が必要です。

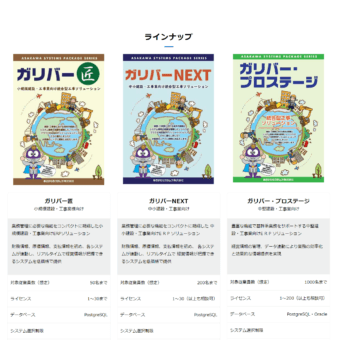

そのためには、日々の売上や原価をしっかりと記録し、月単位・商品単位などで定期的に原価率を確認する仕組みを作ることが欠かせません。紙や表計算ソフトだけで管理するのが難しい場合には、原価管理ソフトの導入も検討するとよいでしょう。

数値を自動で集計・分析できる環境が整えば、より正確でスピーディーな判断ができるようになります。

まとめ

原価率は、売上と原価の関係を数値で把握できる便利な指標です。計算方法を理解し、日々の仕入れや価格設定に活かすことで、利益を守りながら経営判断がしやすくなります。仕入れの見直し、売価戦略、在庫管理など、さまざまな場面で原価率の改善は可能です。また、スタッフ全体で数字に対する意識を高めることで、現場の無駄を減らす効果も期待できます。ただし、毎日の計算や記録は手間がかかりがちです。原価計算を効率よく進めるには、原価管理ソフトの導入もおすすめします。